News & Trends

Streitgespräch – Tourismusunternehmer vs. Philosophin

Er führt Luxushotels am Tegernsee, sie ist konsumkritische Philosophin:

Lisz Hirn und Korbinian Kohler debattieren darüber, ob – und wie – man heute reisen sollte.

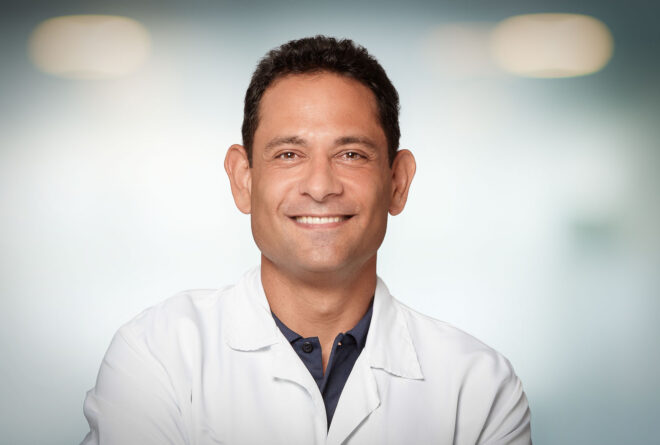

Dr. phil. Lisz Hirn ist eine österreichische Philosophin, Autorin und Dozentin, die sich mit ethischen und konsumkritischen Fragen auseinandersetzt.

Zu ihren Werken gehört «Wer braucht Superhelden? Was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten» (2020) und «Der überschätzte Mensch: Anthropologie der Verletzlichkeit» (2023).

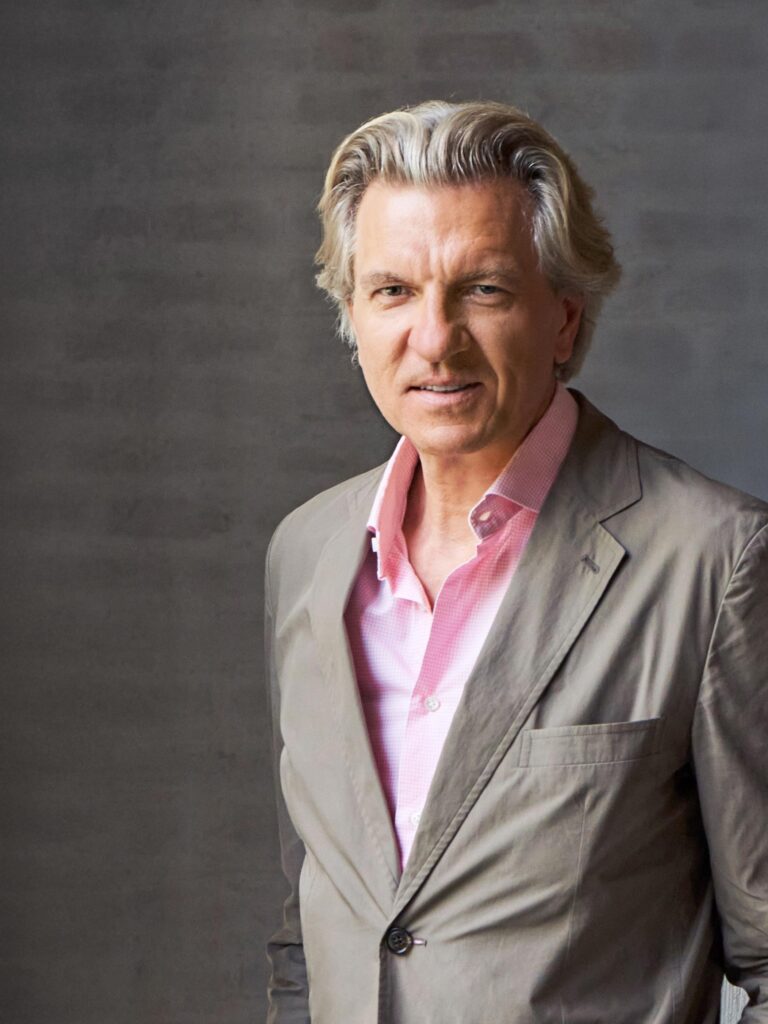

Korbinian Kohler ist Hotelier und Geschäftsführer der Bachmair Weissach Gruppe, bestehend aus Luxushotels, Restaurants und Freizeitangeboten rund um den Tegernsee.

Für seine herausragenden Leistungen beim Aufbau der einzigartigen Hospitality-Welt wurde der studierte Philosoph zum «Hotelier des Jahres 2023» ausgezeichnet.

Angesichts von Klimawandel und anderen ethischen Bedenken: Darf man heute überhaupt noch reisen?

Lisz Hirn (LH): Reisen ist nicht nur erlaubt, sondern geboten. Die Frage ist nicht, ob, sondern wie wir reisen. Die Reisefreiheit ist ein Menschenrecht, aber sie verlangt auch Respekt und Verantwortung. Nicht alle können so reisen, wie sie es mögen, ohne Rücksicht auf Verluste.

Korbinian Kohler (KK): Warum sollte man nicht reisen dürfen? Seit jeher reisen Menschen, um sich zu vermischen und den Horizont zu erweitern. Reisen fördert das Verständnis zwischen den Kulturen.

In Spanien demonstriert die Bevölkerung gegen Overtourism. Wie passt das zum interkulturellen Austausch?

KK: Overtourism ist ein Luxusproblem der Einheimischen. Diese Regionen finanzieren ihren Lebensstandard durch den Tourismus. Wer sich dort gegen Overtourism stellt, sollte das eigene System infrage stellen, nicht die Touristinnen und Touristen.

LH: Ich verstehe die Frustration, wenn die Politik die Lebensqualität der Einheimischen nicht gewährleistet. Ich sehe das Problem aber auch in der Respektlosigkeit der Touristinnen und Touristen. Wir sollten zwischen Reisen und Tourismus unterscheiden. Reisende lassen sich auf die Welt ein, in die sie reisen. Touristen erwarten überall auf der Welt zu jeder Tages- und Nachtzeit eine eisgekühlte Coca-Cola.

Sollten Reisende der Bevölkerung, der Kultur, der Landschaft, die sie besuchen, etwas zurückgeben?

KK: Ich sehe nicht, dass das Reisen jemandem etwas wegnimmt. Im Gegenteil: Es bringt Geld und kulturellen Austausch. Der Tourismus bringt viele Vorteile für die lokale Bevölkerung wie Arbeitsplätze und wirtschaftliche Entwicklung.

LH: Reisende tragen eine individuelle Verantwortung: Sie sollten die lokale Gemeinschaft unterstützen und respektieren. Gleichzeitig braucht es gewisse Regeln. Nepal ist ein gutes Beispiel: Das Land profitiert zwar vom Bergtourismus, versinkt aber unter dem Plastikmüll. Das macht die Berge als Reiseziel weniger attraktiv – zum Teil, weil es an Regulierung fehlt.

Stichwort Regulierung und Umweltschutz: Sollten wir ein jährliches CO2-Budget für Reisen festlegen?

KK: Das lässt sich kaum umsetzen. Als Konsument finde ich: Es geht niemanden etwas an, wie viel ich reise – und wie viel CO2 ich dabei ausstosse. Der Tourismus verursacht gerade mal acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen – zieht man Übernachtung, Verpflegung und Transport vor Ort ab, sind es vier Prozent. Das ist es mir wert, weil der positive Aspekt des Reisens weit überwiegt. Um CO2 zu reduzieren, sollten wir als Gesellschaft aber in Technologien investieren, die den Ausstoss senken oder binden. Anders lösen wir das nicht.

LH: Die Vorstellung, dass Technik alle Probleme lösen kann, halte ich für fatal. Natürlich brauchen wir Technik, aber eben auch Regulierungen. Technik darf nicht über Ethik stehen. In Kenia zum Beispiel sind Plastiksäcke verboten und dieses Verbot wird konsequent durchgesetzt. Man findet dort schlicht keine mehr. Für Reisende ist das zunächst irritierend. Aber genau das ist der Punkt – wie schon beim Beispiel der eisgekühlten Coca-Cola: Die Freiheit, überall alles haben zu wollen, ist unmoralisch. Es gibt kein Recht darauf, jeden Komfort überall auf die gleiche Weise zu haben.

Plastiksackverbot in Kenia

- Seit 2017 gilt in Kenia das weltweit strengste Verbot von Einweg-Plastiksäcken.

- Bei der Einreise werden Plastiksäcke beschlagnahmt.

- Es drohen Geldbussen von bis zu 40’000 US-Dollar oder Haftstrafen von bis zu vier Jahren.

«Ich halte die Luxushotellerie für das Sozialste, was es gibt.»

Korbinian Kohler

Wer profitiert am meisten vom heutigen Tourismus, die Menschen oder das Kapital?

KK: Die Menschen. Gerade in meiner Branche, der Luxushotellerie. Unsere Gäste erhalten sehr hohe Leistungen – und dafür braucht es sehr viele Mitarbeitende. Das ist eine gigantische Umverteilungsmaschine von oben nach unten: Die Gäste zahlen viel für Dienstleistungen, und dieses Geld wird auf viele Menschen in der Organisation verteilt. Wenn das dann – wie bei uns – noch ökologisch vernünftig geschieht, halte ich die Luxushotellerie für das Sozialste, was es gibt.

LH: So einfach ist das für mich nicht. In Ländern wie Tansania wollen alle Reisenden in einen Naturschutzpark, wo die Tiere geschützt sind. Gleichzeitig sind dort Safaris und Trophäenjagden erlaubt, die viel Geld bringen. Doch die seit Jahrtausenden ansässigen Stämme dürfen dort nicht mehr jagen – und nicht mehr leben! Weil der Tourismus mehr Geld bringt. Hier profitiert also das Kapital.

Wie verbessern wir unser Reiseverhalten?

LH: Es gibt die Freiheit zu reisen, aber auch die Pflicht, es nicht zum Schaden anderer zu tun. Das heisst: bewusst reisen, sich mit den lokalen Gegebenheiten auseinandersetzen und darin investieren.

KK: Indem man reist! Und zwar so viel wie möglich. Reisen ist in der Summe etwas Positives für alle.

Gesamte Ausgabe entdecken

Lesen Sie jetzt weitere Artikel aus unserer aktuellen Ausgabe: «Wie viel Fernweh verträgt unser Planet?».

Seien Sie Teil der Lösung und bleiben Sie informiert mit dem Zukunftbeweger.

Jetzt abonnieren und die Zukunft gestalten!

Magazin abonnieren

„*“ zeigt erforderliche Felder an